Сначала небольшой сюжет о vestigium из Средневековья, когда этот термин часто применялся, служа цели осмысления чувственного мира как творения Бога. Это — фрагмент из сочинения Бонавентуры, у которого это слово играет значительную роль, занимая исходное место в иерархии, сопрягающей «признак», «образ» и «подобие» (vestigium, imago, similitudo): «Сотворение мира подобно книге, в которой раскрывается, является и читается животворящая Троица в тройном своем выражении: через признак, образ и подобие. Идея признака присутствует во всех созданиях; идея образа — только в существах, наделенных разумом или разумных душах; идея подобия — только в богоподобных созданиях»30.

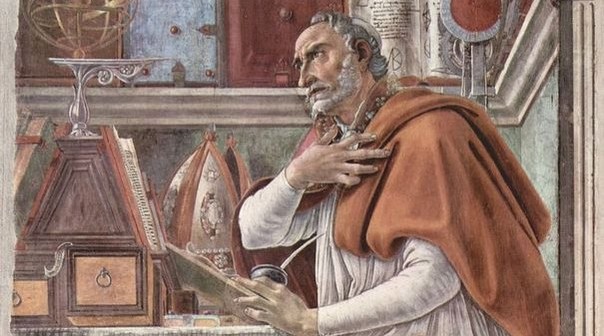

Бесспорно, Бонавентура, никогда не забывавший к месту упоминать имя епископа Гиппонского, написал этот фрагмент, вдохновленный мыслью Августина. Однако стоит внести уточнение о том, что «на самом деле, Августин не проводит тематическое разделение»31между «признаком» (vestigium), «образом» (imago) и «подобием» (similitudo). Но будет явной ошибкой утверждать, что между ними нет никакого отличия, и даже если допустить существование такой возможности, то проблема примет запутанный характер. Эти разделения весьма отчетливо проясняют тему наших рассуждений, или, по крайней мере, отчетливо прорисовывают направление движения нашего текста. Кстати, понимание трудов Августина, если мы примем номинативную шкалу привычных и удобных схоластических делений, не становится от этого ясным и отчетливым. Им отказывается в использовании не потому, что философская мысль, с которой мы имеем дело, выстроена без должного порядка, а потому, что различия, пронизывающие ее, осуществляются в ином топологическом измерении. Кроме того, попытка обрести поддержку введением в наш исследовательский оборот понятия символ здесь тоже не поможет. Даже в том случае, если мы будем держаться только исходного значения и понимания символа, исключая разностороннее и комплексное переосмысление его современной семиотикой, символ как таковой отсутствует в августинианских текстах32.

Итак, отказавшись от двух базовых опор, мы собираемся развернуть нашу диспозицию в двух направлениях. С одной стороны, устранить существующую вероятность возникновения искажений или всевозможных исторических антиципаций, поскольку велика опасность привнести в мысль Августина то, что еще будет осмыслено последующей средневековой эпохой, или наоборот, не отличить от того, что уже было достигнуто предшествующим платонизмом. Кроме того, необходимо предварительно прояснить, а впоследствии ввести в наш концептуальный ряд два понятия: знак и признак (уместнее будет сказать, ниже объясним причину, «след», «оттиск»). С другой стороны, восстановить исконный смысл учения Августина о vestigium, поместив его в более широкие, чем были изначально, рамки33. Из этих узких рамок vestigium ускользает, когда его ограничивают одной единственной мыслью о себе или ego — бесспорно, мыслью прекрасной, правда, которая выглядит несколько однообразной и конвенциональной, когда стремится видеть во всем знамения Бога. Это подобно тому, как иронизирует по этому поводу Кьеркегор, если бы желание «видеть мудрость в природе и добродетель или разумность в Провидении стало вдруг делом вполне естественным»34. Если же попытаться концептуально истолковать vestigium, исходя из осмысления его связи со знаком, то следует обратиться к великим трудам мыслителя, сумевшего с герменевтической виртуозностью выразить этот опыт в слове, найдя для него великую форму, в которой чувственный мир обретает свою содержательность, а ego свои границы.

I. От signum к vestigium: присутствие и означение

Мы начнем с определения, данного Августином в начале II Книги De doctrina Christiana. Причина обращения к этому месту вовсе не в том, что там впервые можно встретить употребление терминов, необходимых для решения нашей исследовательской задачи, а в превосходном определении, которое там дано и служит примером, который показывает соотнесенность signum и vestigium. Цель написания II Книги, где исследуются и проводятся отличия знаков, заключалась в подготовке верующего к разумному чтению Священного Писания, способствующему овладению практическими навыками обращения с ним. Кроме того, размышление о знаке в этой части сочинения носит характер наставления, которое мотивирует к скрупулезному толкованию священного текста35. Именно поэтому Августин сразу же предлагает свою знаменитую дефиницию: «Знак — это вещь, порождающая в мышлении, помимо своего чувственного облика, также нечто иное» [Signum est enim res praeter speciem, quam ingerit sensibis, aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire]36.

В этом же месте предлагается понятие самого общего родового «знака», из которого можно извлечь различные его виды: вербальные / не вербальные; naturalia / data; propria / translata37. Мы не будем заниматься детализацией этих категорий, тем более, они все без труда размещаются, не жертвуя ничем, в «прокрустово ложе» приведенной дефиниции. То, что определено последней, наоборот, заслуживает краткой аналитики. Signum является некой res, данной в чувствах, которая занимает место в чувственном мире и может, в крайнем случае, быть описана следующим образом: чернила на бумаге, поверхность, покрытая красной краской, взмах руки, возглас человека. Все это есть res, вещи. Но signum уникален тем, что это res, чье содержимое не исчерпывается только чувственной материей, данной в чувствах: чернила на бумаге на самом деле слово, которое у того, кто умеет читать, порождает в уме соответствующую идею; поверхность, выкрашенная в красный цвет, не что иное, как знак, воспрещающий движение; взмах руки молчаливо говорит «прощай», крик становится призывом. Любая воспроизведенная в уме res, которая означает слово, запрет, прощание, призыв, не является непосредственно видимой. Строго говоря, в чувственном виде даны: чернила, поверхность, жест и крик. Содержание signum, по сути, ментально и есть «нечто иное», что порождается мышлением, или — скорее то, что res, воздействующая на органы чувств, «порождает в мышлении».

Сделаем два проясняющих уточнения. Знак у Августина всегда является чувственно воспринимаемым, данным в чувствах. Именно поэтому у него не ведется речь о «ментальных знаках», концептуальных или строго интеллектуальных, подобных тем, которые появятся в XIV веке, соответственно, у Бэкона и Оккама38. Следовательно, знак всегда остается близок res. Он является некой материальной вещью, возведенной во вторую степень. Эта особенность знака дает возможность, в частности, применять его по отношению к повседневной реальности, использовать для осмысления чувственного мира. Правда, не следует забывать о конститутивном ментальном элементе любого знака: дается только знак, который был воспринят, иными словами, знак, порожденный своим действием in cogitationem. Кроме того, знак, в той самой дефиниции, представлен как сопряжение чувственного и умопостигаемого, и как переход одного в другое.

Сразу же после этого определения вводится термин vestigium. Он представлен как первый из последующих четырех примеров, наглядно эксплицирующих определение signum: «…например, увидев след, мы представляем себе животное, которое оставило этот след [sicut vestigio viso, transisse animal cuius vestigium est, cogitamus]; увидев дым, воображаем огонь; услышав вопль животного, можем распознать его внутреннее состояние, когда раздается звук трубы, воины знают, что им делать — идти ли вперед, или отступать, или выполнять какое-либо иное движение, согласно требованиям битвы»39.

Итак, след, vestigium, мыслится непосредственно под категорией знака40. Он выступает неким определяющим родом. Мы не можем его характеризовать только как чувственный знак: любой знак таков. В чем же его особенность, и какой механизм он может запустить? Он есть причина, следствием которой является тип ментального продуцирования. «Aliud aliquid ex se faciens in cogitationem venire»: определение довольно широкое, охватывающее множество модусов продуцирования смысла, множество формообразований этого faciens. Эстафета олимпийского огня является классической иллюстрацией того, что стоики обозначали, именуя «памятными знаками» (σημεῖα ὑπομνηστικά); голос считался «указательным знаком» (σημεῖον ἐνδεικτικὸν)41 сигнал армейской трубы42. В эпоху Августина все эти примеры были классическими и уже сделались объектом аналитики и различения между σημεῖα43. Латинский signum сохранил сухой остаток — усвоенные смысловые оттенки σημεῖον, одним из которых был след, vestigium. Два текста — один Цицерона, а другой Квинтилиана — определенно свидетельствуют об этой ассимиляции: 1) «Под этим я понимаю [Цицерон здесь говорит о доказательствах через знаки (signa)] необходимые последствия, которые суть знаки прошедшего [consequentia quaedam signa praeteriti] и подобны следам, оставленным воздействием [et quasi impressa facti vestigia] […] таковыми являются оружие, след ног, пролитая кровь […] противоречивые ответы, колебания, неуверенный тон […] бледность или дрожание (подозреваемого)»44. 2) «Греческому σημεῖον соответствует signum: некоторые именуют indicium (признак), некоторые vestigium (след), что позволяет заключить, что нечто имеет место, как, например, через кровь открывается смертоубийство» [Signum vocatur […] σημεῖον (quamdam id quidam indicium, quidam vestigium nominauerunt, per quod alia res intellegitur, ut per sanguinem caedes)]45.

Тем не менее, как показывают два этих примера, vestigium и signum сопоставляются здесь в рамках размышлений о доказательстве и его юридическом использовании46. В этом смысле риторическая мысль о знаке по-прежнему остается в орбите аристотелизма, для которогоσημεῖον восходит, прежде всего, к теории познания47. Речь идет совсем о другом, когда его применяет блаженный Августин, который, в то же время, не забывая о его доказательном смысле, устоявшемся в вокабуле signum, ставит эту проблему знака на второй план. Таким образом, он становится общим средством разделения, что и делают некоторые знатоки античного знака48, отношения эквивалентности от отношения инференции. Эквивалентность — это то, что вновь связывает слово с его идеей, являясь, прежде всего, свойством лингвистических и вербальных знаков. Инференция — это то, что относясь к области всех рассуждений о знаке от античности до Августина, есть восхождение от следствия к его причине (причинно-следственное умозаключение), или движение от подобного к подобному (умозаключение по аналогии)49. Эти два типа отношений впервые объединяются — в той же самой мысли Августина о signum. Vestigium, несомненно, обнаруживается через отношение второй, инференции. Однако стоит отметить, что в классический пример, выбранный Августином, он вносит важный нюанс, устанавливая связь с тем, кто пролил кровь. Оставленный след не только доказательство того, что в этом месте проследовал зверь, но и по форме и подобию лапы дает способ определить один к одному — кто тот зверь, чей след отпечатан на земле. Другими словами, инференция не определит по форме следа — что это за зверь, но легко выведет на «того, кто этот след оставил». Итак, форма и подобие становятся неотъемлемой частью определения vestigium. Наряду с этим, блаженный Августин мыслит vestigium как оттиск, как печать, оставленную вдавливанием в рыхлую материю.

Все это обретает определенный смысл, если взглянуть на этот сюжет с феноменологической точки зрения. Пятно крови само по себе не обнаруживает раненого тела, хотя и допускает мысль о нем, позволяя догадаться о нанесенном ранении (σημεῖον, согласно аристотелевскому словарю). В дымящейся золе не виден огонь, хотя есть подтверждение тому, что он недавно погас (Аристотель сказал бы здесь о τεκμήριον). Пример Августина представляет vestigium обратным тому типу знака, который позволяет проявиться той вещи, которую он обозначает. Звериная лапа фигурально изображает, контурами негатива, оставленный след, являясь видимой, хотя и наизнанку, и простой муляж, умело смастеренный, позволит точно определить вид и величину невидимого зверя. Августинианский vestigiumне только оставленный след, признак (например, крови), но и оттиск, печать, в которой отчетливо и явно проступает виновник, который ее оставил50. Vestigium у Цицерона и Квинтилиана являлся синонимом indicium. Блаженный Августин тоже знал и охотно пользовался этим словом, но никогда не применял его в значении vestigium. Прежде всего, vestigium для него примета, оставленная чьей-то ногой в пыли51, или печать на воске, иначе говоря, «forma impressa», проявляющая некое подобие (aliqua similitudо) того, кто ее порождает52. Речь идет не столько о том, чтобы доказать, сколько о том, чтобы увидеть. И если доказательства ищут только там, где в´идения не хватает, то обоснованности хватит именно там, где возникнет в´идение. Мы предлагаем дополнить эквивалентность (которая управляет связью слова и его идеи) и инференцию (которая восходит от видимого следствия к невидимой причине) связью, обусловленной августинианским vestigium, соответственно, конституирующей третью модальность signum, которую следует назвать транспаренцией53.Vestigium есть signum особого вида, о котором можно сказать, что он занимает самое авторитетное место в иерархии упомянутых signa [знаков], обладающий уникальным отличительным свойством — возможностью проявления в каждом signum. Таким образом, мы предлагаем следующую классификацию:

___________Signum____________________

_________Vestigium___________

эквивалентность / инференция54 / транспаренция / подобие / присутствие

(verbum) / (indicium) / (чувственный vestigium) / (imago) / (praesentia)

Если след означает, то выявляет себя, а раскрывшись, отсылает к чему-то. Следовательно, vestigium, удерживаясь на полпути между означением и проявлением, является некой разнородностью того и другого55. Он означает — оттого, что обнаружение и раскрытие в нем всегда неполные, незавершенные, дающие возможность лишь являть контур некого присутствия в оставленной форме того, что углубляет своим отсутствием. Он проявляется — поскольку то, что просвечивает через vestigium, является превосходящим то, на что любой другой знак может указать и вызвать способом психологической ассоциации, семантической конвенции или объективного вменения. Если след и принадлежит категории знаков [signa], то только потому, что он, невзирая ни на что, лишь малейшая тень, отбрасываемая посредством чувственного, от умопостигаемой действительности, которую он репрезентирует56. Наброском ускользающей формы, vestigium призывает знаками, направляя к своей полноте.

II. Мир vestigia: транспаренция чувственного

На этом этапе изложения необходимо внести важную терминологическую ясность, которая касается использования vestigium Августином. Этот термин обозначает все виды следов, в том числе и те, что не принадлежат видимой действительности57. Именно поэтому термин регулярно появляется под пером епископа Гиппонского, обозначая то, что запечатлевается не в чувственном, а только в самой душе. Ощущение по существу является вместилищем, собирающим vestigia, оставляемые в нем под воздействием чувств58. Чувственная память, соответственно, есть мысль по образцу некой материи, которая воспринимает и сохраняет оттиск внешних впечатлений: или, скорее, — удерживает то, что ощущение запечатлело в душе59. В более глубоком изводе, сама душа является vestigium Trinitatis [след Троицы], а именно, согласно выражению из трактата «О Троице» (XI, I, I), уподобляется effigies Trinitatis [образ Троицы]. Мысль о знаке здесь уступает место размышлению об образе. На самом деле термином effigies (в обычном смысле «изображение, образ, портрет, копия») обозначается Троица, еще едва уловимая в «человеке внешнем»60, образующая некий переход на высшую ступень, ведущую к imago, «человеку внутреннему», с которым она представляет «некое подобие»61. Человек создан по образу Божьему, поскольку вынашивает в своей разумной душе облатку божественного подобия62. Оттиск мотивирует к созерцанию умопостигаемых вещей: он «отпечатленное» того, что позволяет возникнуть представлениям о счастье, мудрости и благе63 — разум напрямую ими не обладает, но только через то, на что он способен в меру своих сил. Notio impressa [запечатленное представление] через борозду, которую оно распахивает в нас, также открывает то самое capacitas [вместилище], посредством которого я есть capax Dei [вместимость Бога]64. Здесь имеется в виду, чтоvestigium показывается через знак в той размерности, где последний с ясностью был определен Августином как res, данная в чувствах. Ни душа, ни память не являются знаками в августинианском смысле. Тем самым, они выходят за рамки нашего сюжета, предполагающего трактовку vestigium исключительно в размерности signum. Внесение такого уточнения разворачивает панораму, где прекрасно просматривается собственное поле действия каждого из этих понятий. Signum, неизменно материальный и чувственный, может быть самого разнообразного вида: язык, признак, сигнал, жест… Им не обязательно должен быть след и оттиск. В свою очередь, vestigium, в лексике Августина, по большей части не подпадает под юрисдикцию signum, поскольку кроме этого находится в соотнесенности с нематериальными и рациональными оттисками65. Удивительным образом, vestigium является неким трансверсальным понятием по отношению к imago и signum. Этот факт прекрасно отражен в текстах, где различно сочетаются три этих термина. Время в сочинении «О Книге Бытия дословно (незавершенная книга)» определяется как «signum et vestigium aeternitatis» (13, 38), а в Проповеди 52, правда, уже в другом аспекте, «imago Trinitatis» и «vestigium Trinitatis» отождествляются с душой (Р. 52, 17). Это то, что уже позволяет — по ту сторону разделения на чувственное и умопостигаемое, которому не ведомо понятие vestigium, — становление такой трансверсальности, которая таинственными узами родства объединяет signum и imago.

Vestigium, втягивая в орбиту signum, опосредованный своей материальностью, данной в чувствах, преподносит блаженному Августину главную категорию, исходя из которой он размышляет о чувственном мире. Мы лишь вкратце остановимся на этом общеизвестном положении его учения66, выделив ее основные стороны, способствующие обоснованию наших собственных выводов. И вновь традиция не безмолвствует, достаточно обратиться к «Тимею», чтобы отыскать в этом тексте начала некого осмысления чувственного, которые содержат след умопостигаемого67. Так Плотин, незадолго до Августина, осмысляет материальную природу в терминах следа (ἴχνος)68. Автор «Исповеди» считает, что на всем целом оставлена печать самого Творца, и даже содержится в ее онтологической структуре. Центральными понятиями в ней являются форма (forma, species) и число (numerus)69. Каждая res есть некий vestigium Того, Кто обладает превосходящей Формой, Единством, Тождеством, Мерой, поскольку наделена формой, которая обеспечивает ее целостность, неизменяемость и непрерывность70. Этот оттиск, тем не менее, не является неподвижным, так как содержится в бытии, что уже свидетельствует о его истоке. Общее бытие, особенное бытие и бытие единичное являются одним и тем же71. Но тот vestigium unitatis72, который делает очевидным всякое тело и позволяет ему оставаться сплоченным, не сводится к некоему безучастному состоянию. Это то, что желает единства73, которое есть не что иное как Бог74, благодаря чему каждая вещь является единой и пребывает такой, какой она создана. Всякое созданное от самого высшего до низшего, стремясь к бытию, обращается к Богу, потому что простирается к Нему — и оттиск никогда не становится тем, о ком он возвещает, тем, кто всегда углубляет, одновременно преисполняя. Все сотворенное гласит: «я не Бог», но существую для того, чтобы — единым дыханием — возвещать одно: «Творец наш, вот кто Он» (см.: Conf., X, 6, 9). Таким образом, «сотворенный мир есть знак Творца»75 и божественная Мудрость выражается во всякой вещи мира, как ее основной закон и ее сущность: «Куда бы ты не обернулся, она говорит с тобой через некие следы, запечатленные ею в своих творениях» [Quoquo enim te verteris, vestigiis quibusdam, quae operibus suis impressit, loquitur tibi]76. Именно такое понимание чувственного мира, как речи Бога к человеку (loquitur tibi), высвобождает августинианскую концепцию из тисков платонических и неоплатонических моделей, к которым при поверхностном взгляде возникает соблазн ее приравнять. Демиург Платона — всего лишь ремесленник на службе у Формы, которую он не создавал, и материи, «несущей оттиск всех вещей»77, который ей предшествует. Единое Плотина — это нечто «без формы», без замысла и без любви, безмолвное. Творение же, полагаемое Августином, напротив, является созданием Бога и, как таковое, просвечиванием обращенного к нам Слова. Творение и Слово радикально отличают августинианский vestigium от всей платонической мысли о следе78.

В таком случае, опыт сверхчувственного, полностью раскрывающий природу vestigium, является и опытом красоты. Как точно заметил Ганс-Урс фон Бальтазар: «Августин стремился постичь истину и благо при помощи категорий эстетического»79. Последнее, истолкованное в августинианских терминах, является не простой областью человеческого опыта, а переживанием par excellence, которое собой с необходимостью обнаруживает божественную Форму в ее материальном проявлении. Рассмотрение степеней красоты, строго говоря, абсолютно ничего не привносит в то, что есть, поскольку быть значит обладать некой формой, а любая форма только от Бога. Однако красота, упорядоченная по степеням совершенства и сложности бытия, безусловно, прекрасно вписывается в эту эстетическую концепцию тварного мира. Любая материальная вещь обладает действенной силой, хотя и менее интенсивной, чем сила, о которой поэтически сказано: «Прекрасно от звучания стиха то чувство, что возносит к следам предельным [extrema vestigia], той запредельной красоты, что бережно таит в себе искусство»80. Итак, с легкостью можно понять — в чем сходятся друг с другом красота и след. Несмотря на то, что красота ощущается через чувства, в ней просматривается умопостигаемое, через ее форму, соразмерность, согласованность, грацию — через все те категории, которые, по мысли Августина, происходят от понятия количества. Красивое тело, рожденное колыбелью природы или воплощенное в камне искусной рукой скульптора, не передаст красоты, облаченной в слово — например, в словоpulchritudo: если я напишу его, прочту, услышу или произнесу, оно не покажет красоты, которую оно обозначает81, — оно не покажет ее как нечто сокрытое, оно не подтвердит ее воздействия способом рационального умозаключения — одно, созерцать или наслаждаться, совсем другое, делать выводы, — однако оно ее способно раскрыть той же самой красотой в нас82. Или же только тем, посредством чего удерживается собственное бытие, — Богом, своей красотой оставляющим на каждой вещи мира и на всем творении в целом —vestigium83.

III. Поступь vestigia: герменевтика божественного

Правда, самый большой парадокс августинизма заключается в том, что телесная красота, вершина чувственного проявления Творца, тем не менее, для многих из нас всего лишь маска. Что может быть наиболее сладчайшим, чем устремлять свой взгляд на то, что вызывает наслаждение? Красота — это призыв, но легко пренебречь призывом в угоду тому, что нас пленило. В этом скрывается основание, порождающее лжетолкования, оттеняющие исходный смысл позиции Августина по отношению к чувственному. Обширная литература о епископе Гиппонcком эхом отражает то, что является несносным вздором. Авторы, цитируя Августина, наперебой твердят, каждый на свой лад, о том, что он воздает хвалу зримому творению, или, наоборот, выставляют его самым пылким его хулителем, надеясь таким способом показать, что он защищал чувственное от манихеизма или, наоборот, его ригоризм чувственного привел к отрицанию его, вплоть до отказа от этой точки зрения. Без труда можно найти тексты в защиту и того, и другого толкования. Но именно двоякость дискурса, противопоказанная любому последовательному мыслителю, должна насторожить читателя. Действительность представляется всем по-разному: оба эти положения взаимозависимы, и ни одно из них не состоятельно без другого. Сосуществование позиций, которые на первый взгляд кажутся несовместимыми, содержится в самом понятии vestigium, и в связи, которую мыслящая тварь должна поддерживать с ним. В противоположность, например, лингвистическому знаку, с которым ни одному слушателю или читателю не придет в голову себя связывать, поскольку он обозначает, но не существует, след содержит достаточно из того, на что он указывает через знак, и есть вероятная опасность того, что мы будем опосредованы последним, так больше ничего не увидев по ту сторону. Таким образом, мы оказываемся перед тем глубоким парадоксом, над которым Августин бесконечно размышляет, никогда не стремясь его разрешить, — ибо парадокс для него лучше всего характеризирует чувственный мир, — просвечиваемостью (transparence), что является, одновременно, его собственным препятствием, созданным именно своей прозрачностью (transparence). В этом превосходстве чувственного и кроется вся опасность84. Именно в сотворенном, где vestigia более отчетливы, там, где форма более выразительна, воплощенная в прекрасных человеческих телах, произведениях искусства, порою так волнующих, которые нам открывает мир природы, там, где проступает с наибольшей интенсивностью печать «божественного искусства»85, воплощаемого в вещах, которое, очаровывая, обольщая, лишает ощущения, поскольку овладевает нами, и оно настолько сильно овладевает нами, что мы совершаем ошибку, когда в свою очередь стараемся им овладеть. Идеальное сбивает с пути и втягивает в культ, который существует благодаря Форме86. Отсюда решительные увещевания Августина о том, что представляется похожим на поистине идолатрическое поведение, которое описано в книге VI De musica: «А что же легко? Любить телесную красоту, преходящую славу, ясность света, нежные звуки, благоухание цветов, манну и мед, прекрасные и томные тела? Душе было бы легко любить эти вещи, в которых ищут только соразмерность и пропорции; и где, если присмотреться внимательно, она увидела бы мельчайшую тень и след [extremam umbram vestigiumque]! И ей будет трудно полюбить Бога, пока ее помыслы будут оставаться порочными и низменными, пока она не начнет догадываться о том, что в Нем все соразмерно, и все пропорционально, и нет ничего разделенного пространством, и ничего изменяемого временем!»87. Или еще один фрагмент, из трактата De liberoarbitrio: «Несчастье тем, кто оставляет тебя, наставница, и обходит твои следы [in vestigia tuis], кто любит твои знаки [nutus tuos] вместо тебя и забывает то, на что ты указываешь им знаками [quid innuas] […]! Ведь ты непрестанно даешь нам знаки [innuere], какая ты и насколько велика, и твои знаки [nutus tui] суть вся красота [decus] тварных существ»88.

Многократное употребление слова nutus (знак или жест, обозначающий волю), в сочетании с глаголом innuere, здесь ясно указывает на то, что vestigium сближается с замыслом Бога, как некий жест приглашения, который совершается через вещи. Однако любому иномуsignum, как и vestigium, важно быть направляющим, предупреждающим и оповещающим89. Nutus может остаться неопознанным, и это, повторим, происходит как раз вследствие той самой эвокативной ценности vestigium, создающей всю его значимость и его феноменологическую выявляемость90. Августинианская амбивалентность в отношении чувственности объясняется тем фактом, что основания восхищаться и восхвалять материальную реальность — как хранительницу формальных структур бытия (меры, числа, веса, формы, порядка, единства), происходящих у него от Слова, — являются теми же самыми, что нас побуждают ее остерегаться и сторониться.

Ибо, посредством знака, в следе сохраняется его переходная сущность. Красота нужна не столько для того, чтобы очаровывать, сколько чтобы «призывать» (revocare), побуждать «искать» (quaerere), «понимать» (intellegere)91. Каким же образом? Тем, что приводит каждого к самому себе. Почему к самому себе? Потому что там, внутри, «intus»92, «in interiore homine»93, находятся законы, которые позволяют нам увидеть эту красоту, оценить ее, лицезреть ее, желать ею обладать. Законы эстетического суждения, знаменитые «числа суждения», о которых сказано в трактате De musica94, являются именно тем, без чего нечто прекрасное вряд ли возможно увидеть. Любая чувственная красота, пережитая через сознания своего опыта, должна раскрыть некое гомогенное умопостигаемое в рациональном акте суждения. Приведем полностью отрывок из книги De libero arbitrio, в котором обобщаются все эти аспекты: «Куда бы ты не обернулся, она [Мудрость] говорит с тобой через некие следы [vestigiis], запечатленные [impressit] ею в своих творениях, и когда ты вновь впадаешь во внешнее, то она зовет тебя назад внутрь [intro revocat] через саму красоту внешних вещей; она позволяет тебе увидеть [videas] то, что так очаровывает тебя в телах и соблазняет тебя через телесные чувства, оказывается доступно исчислению; она заставляет тебя искать [quaeras], откуда это происходит, и возвращаться к самому себе [in teipsum redeas], и понимать [intellegas], что ты вряд ли смог бы принять или отвергнуть то, чего ты достигаешь через телесные чувства, если бы в тебе не было неких законов красоты [pulchritudinis leges], с которыми ты мог бы соотносить [referas] все прекрасное, воспринятое тобою во внешнем»95.

Этот текст открывает внутреннее единство августинианского понятия vestigium. Чувственный след дан душе, несущей в себе след умопостигаемого, которое ее сдерживает и ею правит. Красота дана разуму, измеряющему, оценивающему, определяющему ее силу трансцендентными законами божественной красоты, печать которой внутренне содержит душа96. Одним словом, vestigium-signum дан только ради vestigium-imago97. Мы не хотим этим отрицать очевидное различение положения, которое Августин устанавливает междуimago Dei в человеке и vestigia Dei в чувственном98, но всего лишь показываем, что образ и знак соответствуют и дополняют друг друга, будто две грани vestigium, как два модуса — отнюдь не равных, но, при всем том, обоюдных — оттиска, который животворящим соединением в акте суждения открывает возможность восхождения к божественному первообразу. Образ оживляется в момент встречи и близости со знаком; знак проступает, соответствуя образу. Образ не является другим знаком: только он может вести знак, а последний за ним лишь следовать. Божественная множественность знаков вызвана, согласно Августину, необходимостью восстановления образа (омраченного грехом), способного привести к преизбытку божественного милосердия99. Тот неотъемлемый образ, который присутствует в нас, возвращающий нам способность осуществлять разметку100 и следовать ей, призывает нас к тому, чем мы являемся. Стало быть, следует также сказать о том, что по следу мы движемся от образа к образу, от образа, не ведающего о самом себе, к образу, сознающему самого себя101, и поэтому обращенному к Тому, благодаря кому он есть: «неустанно пробегая все сотворенное Им, мы должны разыскивать как бы некоторые следы [vestigia] Его, отпечатленные Им в одном месте более, в другом — менее; созерцая же в самих себе образ [imaginem] Его, возвратимся в самих себя, как известный евангельский младший сын, и воспрянем, чтобы вернуться к Тому, от Которого удалились вследствие греха»102.

Это то, что Августин подразумевает под imago, и по чьему подобию создан человек своим Творцом, предстающим не столько как благо, которое следует ревностно сохранять в первозданной чистоте, сколько как расстояние, которое следует преодолеть103. Vestigiaотмечают вехами эту дорогу паломничества — peregrinatio, во время которого все мы в пути, «in via sumus», как неустанно напоминает Августин в своих проповедях, — ведущую от образа к образу, а от него к Богу. Мысль о следе не ограничивается тезисом о чувственном, или о ноэтическом, но выражает неотложность и излагает способы преобразования самого себя, которое не может избавиться от определенной зависимости от чувственного. Движение от самого себя к себе означает следование за чувственными vestigia. И наоборот, чувственное оказывается носителем следов, которые направляют себя на путь к самому себе. Таким образом, самость, конституирующая образ, оказывается герменевтичной по своей сути, поскольку через некое вопрошание к сотворенному104 оборачивается загадкой о том, что я есть для самого себя105, и что открывает во мне немеркнущий свет моего начала106. И если вспыхивает такое озаренное мгновение, когда vestigium-imago совпадает с vestigium—signum, то именно в этом измерении с наибольшей достоверностью предстает таинственное отражение Троицы107. Однако последнее не следует понимать как точный рисунок, а скорее — как оживление, преисполненное радостью и неутолимой силою желания, насыщающее разум — благодаря которому человеческая душа есть нечто большее, нежели вещь мира и животная душа сама по себе. Образ подобен следу Бога во мне, он является движением, которое предназначается для того, чтобы я стал деятельным соработником — сознающим, а не наслаждающимся, — этой причастности. Vestigium говорит о переходе. Он является тем, что надо преодолеть (как signum), и одновременно тем, что наше состояние108 не может преодолеть, поскольку умалено и определено (как imago): «Пусть он [поначалу] приучится обнаруживать следы духовного в телесном [in corporalibus spiritualium reperire vestigia] так, чтобы когда он, руководствуясь разумом, начнет восходить вверх [ascendere coeperit] затем, чтобы достичь самой неизменной истины, посредством каковой все создано, он не привнес бы с собой в это высшее то, что он презирает в низшем»109.

* * *

Путь, ведущий от самого себя к себе, и от себя по направлению к Богу, лежит через мир110. По мысли Августина, путь без чувственного и феномена никуда не ведет, лишь тогда можно выйти за пределы (transcendere)111, когда минуешь их (transire)112. Чувственное является как препятствием для восхождения, так и некой точкой перехода. Как бы то ни было, истинен тот путь, преодоление которого требует знания и применения ремесла «жизни света»113 (согласно весьма августинианскому заглавию книги писателя и путешественника Николя Бувье)114, что позволяет обнаружить чувственное как vestigium, который торит восходящую тропу, следовать по которой предстоит каждому путнику. Вероятно, именно поэтому августинианский vestigium возвращает в таком глубинном изводе прежнюю очевидность signum, который в подлинном смысле, согласно гипотезе, выдвинутой более полувека назад Эмилем Бенвенистом, обозначал, прежде всего, «[объект], за которым следуешь»115. Так или иначе, vestigium впервые позволяет допустить мысль о не-лингвистическом знаке, освобожденном как от любого размышления над доказательством, так и от любого систематического обращения к инференции. Увиденное, именно то, чему следуешь (vestigare означает «идти по следу, выслеживать, искать»), значит, в то же время, согласие быть ведомым и направляемым тем, что оно высвечивает116. Духовное упражнение — подобное в´идению через прозрачность чувственного — направлено на послушание воле. В большей мере, чем античный σημεῖον, который, как мы показали, латинская проблематика продлила своими пресуппозициями, августинианский vestigium уже близок тем материальным знакам, которые словно берут нас за руку, той ὑλαῖα χειραγωγία, о которой неоднократно говорил Дионисий117, и что Иоанн Скот впоследствии передал на латыни выражением «materialis manuductio»118. Онтологическое содержание чувственного прямо пропорционально своей герменевтической сути и своему эсхатологическому назначению. Такая герменевтика, которая делает поиск местонахождения себя ставкой в собственном познании и собственных истолкованиях, становится возможной благодаря глубокому единству понятия vestigium119. След стягивает края — которые столь часто расходятся, — материального и духовного, и Августин первый, кто сумел обнаружить это зияние. Вопрошание к чувственному миру и путь к духовному Я120 имеют один и тот же исток. Соотнесенность — внешнего и внутреннего — не противостояние, а вовлечение и углубление. Foris и intus, вместо того, чтобы препятствовать и отрицать друг друга, взаимно себя оживляют, поскольку следом Бога через мир можно идти только по тому следу, что оставлен во мне, который меня конституирует и которым я сам являюсь. Плотная взаимосвязь, посредством vestigium, соединяет signum и imago, перекрывая пропасть, отделяющую видимое от невидимого, и связывает судьбу Я с неким активным праксисом чувственного — так, что невозможно решительно отказаться от мира, сразу же, не потеряв при этом самого себя.

Факультет философии религии

Университет Киото

Перевод с французского языка выполнен А. А. Почекуниным по изданию: Vincent Giraud. Signum et vestigium dans la pensée de saint Augustin // Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques. Juin 2011. Т. 95. № 2. P. 251–274.

1 Блаженный Августин. Об учителе / Блаженный Августин. Творения: в 4 т. Т. 1: Об истинной религии. СПб.: Алетейя; Киев: УФИМИ-Пресс, 2000. С. 289.

2 Платон. Кратил // Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1996. С. 679.

3 «Субъект, который, интерпретируя знаки, интерпретирует себя, больше не является Cogito: это — существующий, который через истолкование своей жизни открывает, что он находится в бытии до того, как полагает себя и располагает собой. Так герменевтика открывает способ существования, который остается от начала и до конца интерпретированным бытием. Одна только рефлексия, уничтожая себя как рефлексию, может привести к онтологическим корням понимания». См.: Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М.: Академический Проект, 2008. С. 49.

4 «Бог называется субстанцией (substantiam) в несобственном смысле (abusiue) для того, чтобы обозначить то, что обозначается более употребляемым словом “сущность” (essentia), которым Он называется правильно и в собственном смысле, так что, возможно, один Бог должен называться сущностью», в: Августин Аврелий. О Троице: в пятнадцати книгах против ариан. Краснодар: Глагол, 2004. С. 177–178.

5 Платон. Пир // Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1993. С. 121–122.

6 «Посредник же жизни, показывая, что не смерти следует бояться, ибо теперь по состоянию человечества (humana conditio) ее невозможно избежать, но скорее нечестия, против которого можно защититься верою, предстает нам в конце, к которому мы пришли, но не таким образом, каким мы шли», в: Августин Аврелий. О Троице: в пятнадцати книгах против ариан. Краснодар: Глагол, 2004. С. 115.

7 J.-L. Marion, Au lieu du soi. L’approche de saint Augustin, Paris, PUF (coll. «Épiméthée»), 2008; См. также: Revue de métaphysique et de morale. Paris, PUF, № 63, 2009/3. Saint-Augustin, penseur du Soi. Discussions de l’interprétation de Jean-Luc Marion; Giraud V. Augustin, Les signes et la manifestation. Paris: PUF (coll. «Épiméthée»), 2013.

8 Giraud V. Augustin, Les signes et la manifestation. Paris: PUF (coll. «Épiméthée»), 2013. P. 19. Прим. 1.

9 Sanctus Augustinus, Contra Faustum Manichaeum, 32, 18: «non intratur in veritatem nisi per caritatem — не входят в истину иначе как через любовь».

10 Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М.: Прогресс, 1988. С. 351–354; I. Bochet, Augustin dans la pensée de Paul Ricœur, Éditions Facultés Jésuites de Paris, 2004.

11 Блаженный Августин. Исповедь. СПб.: Наука, 2013. С. 123.

12 Ibid. С. 47.

13 Ibid. С. 165.

14 Блаженный Августин. Исповедь. СПб.: Наука, 2013. С. 59.

15 Блаженный Августин. Исповедь. СПб.: Наука, 2013. С. 49.

16 Ibid. С. 72.

17 Ibid. С. 96.

18 Ibid. С. 159.

19 Ibid. С. 36.

20 Ibid. С. 50–51.

21 J.-L. Marion, Au lieu du soi. L’approche de saint Augustin, Paris, PUF (coll. «Épiméthée»), 2008. P. 380–383.

22 Блаженный Августин. Исповедь. СПб.: Наука, 2013. С. 5.

23 Giraud V. Op. cit. P. 303.

24 Sanctus Augustinus, De libero arbitrio, 16, 43.

25 Блаженный Августин. Исповедь. СПб.: Наука, 2013. С. 111.

26 «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус…» (1 Тим. 2, 5).

27 Sanctus Augustinus, De libero arbitrio, 16, 42.

28 См. более подробно: Giraud V. Op. cit. P. 286–300, всю главу IX (Référence et signification), и особенно § 46 и 47.

29 Непереводимый оборот es gibt из словаря Хайдеггера — есть, имеет место (букв. — оно дает, с безличным оно). В нашем случае следует понимать как «для знаков имеется место», «знаки даны». Другими словами, signum — это то, про что нельзя сказать, что оно «есть». Одним словом, фраза «signum есть что-то» — это утверждение, которое запрещено самим характером — не предмета и не темы дискурса, а того, о чем ведется речь. Тогда как это возможно, если оно не есть, а только «имеется», es gibt, обнаружить? Мы можем его схватить через то, что оно некоторым образом оказывает на нас воздействие — в самом широком смысле этого слова.

30 Bonaventure, Brevil., II, 12, 1, texte latin de Quaracchi et trad. fr., Paris, Éditions franciscaines (coll. «Bibliothèque bonaventurienne»), 1967. См. также: Itiner., II, 11; Christ. Mag., 16. [Русский текст: Бонавентура. Путеводитель души к Богу. М.: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 1993. С. 87.]

31 Goulven Madec, «Notes complémentaires», 22, in: Bonaventure, Le Christ Maître, trad. Goulven Madec, Paris, Vrin, 1998, Р. 102–103. Следует дополнить, что Августин в вопросе 74 De div. quaest. 83 исследует разделение между imago, aequalitas и similitudo. Однако речи о vestigium там не идет.

32 У Августина слово symbolum означает лишь Credo в смысле, в котором это понимается в De fide et symbolo. Другого значения оно не принимает и поэтому очень редко встречается под его пером. Термин приобретет широкое распространение в латинской традиции только через перевод и комментарии Дионисия, сделанные Иоанном Скотом. Смысл, который греческие отцы Церкви вкладывали в слово «символ» (см., например: Origène, In Ioann. 13, 60, PG 14, 521: «σημεῖον καὶ σύμβολον»), нашел у Августина терминологическое и концептуальное переосмысление сначала как signum. Так, по мнению G. B. Ladner, «In St. Augustine’s De doctrina christiana the term signum completely absorbed the meaning of symbol» [«В De doctrina christiana блаженного Августина термин signum полностью принял значение символа]. («Medieval and Modern Understanding of Symbolism: A Comparison», Speculum 54/2 [1979], Р. 223–256, об этом Р. 225.) Между тем, такое утверждение, поскольку оно подразумевает сложный выбор перевода, требует нюансировки (читайте примечания Irène Rosier-Catach, «Signe, symbole», in: Barbara Cassin [dir.], Vocabulaires européen des philosophies, Paris, Le Robert Éd. du Seuil, 2004, особенно Р. 1168–1169). Хотя signum и принимает некоторые стороны σύμβολον, следует иметь в виду, что именно в паре mysteriumи sacramentum, а именно в последнем слове, Августин улавливает то, что греческие отцы Церкви именовали σύμβολον (об этом см.: Jean Pépin, La Tradition de l’allégorie, de Philon d’Alexandre à Dante, Paris, Études Augustiniennes, 1987, Р. 244–247). К этому списку эквивалентов «символа», на наш взгляд, следует добавить typus и figura, столь часто встречающиеся в «типологическом» чтении Священного Писания, которое так любил практиковать Августин. О многозначности σύμβολον в греческой культуре см.: R. Falus, «La formation de la notion de “symbole”», Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 29/1–4 (1981), Р. 109–131.

33 Рамки в действительности очень широкие, если учитывать утверждение R. Allers, согласно которому «Августинианское изыскание целиком подчинено изучению vestigia Trinitatis» («Les idées de triade et de médiation dans la pensée de saint Augustin», Augustinus III/10–11 [1958], Р. 247–254, об этом Р. 247).

34 S. Kierkegaard, Les Miettes philosophiques, trad. Paul Petit, Paris, Éd. Du Seuil, 1967. Р. 85. [Русский текст: Кьеркегор С. Философские крохи. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2009. С. 45, перевод немного изменен.]

35 Поспешно и неосмотрительно было бы видеть в этом какую-то августинианскую «теорию» знака, если под этим словом понимать самостоятельное учение, выстроенное исключительно для толкования знака в его общем виде. «The substance of both Book 2 and Book 3 is, therefore, not a theory of signs, but guidelines for avoiding or eliminating the problems in understanding the things through the signs» [«Таким образом, суть книг 2 и 3 составляет не теория знака, а ведущие принципы возможности избегания или устранения проблем в понимании вещей через знаки»] (G. A. Press, «The subject and structure of Augustine’s De doctrina christiana», Augustinian Studies 11 [1980], Р. 99–124, об этом Р. 114).

36 Doct. christ., II, 1, 1, trad. fr. Isabelle Bochet, La Doctrine chrétienne, Bibliothèque augustinienne (BA), 11/2, Paris, Institute d’Études Augustiniennes, 1997, Р. 137. См. анализ этого определения и его источников в классической статье: B. Darrel Jackson, «The Theory of Signs in Saint Augustine’s Doctrina christiana», Revue des études augustiniennes 15/1–2 (1969), Р. 9–49. Вопрос о vestigium, однако, там не рассматривается.

37 Относительно этих разделений см. особенно: Doct. christ., II, 1, 1–5, 6 и 10, 15.

38 См.: Claude Panaccio, «Des signes dans l’intellect», in: Cahiers d’épistémologie, Cahier № 96-03, Université du Québec à Montréal, 1996. Бэкон даже назвал определение Августина, приведенное без ссылки на автора, «“тривиальным описанием знака” (De signis, par. 2) и критиковал, потому что оно репрезентирует знак как данное чувствам, тогда как справедливее было бы говорить, что знак дается чувствам и интеллекту» (I. Rosier-Catach, «Signification et efficacité: sur les prolongements médiévaux de la théorie augustinienne du signe», Rev. Sc. ph. th. 91/1 [2007], Р. 69. Курсив автора). Об этом также см. исторические заметки A. Maierù, «Signum dans la culture médiévale», in: J. P. Beckmann (éd.), Sprache und Erkenntnis im Mittelalter, 2, vol., Berlin–New York, De Gruyter, «Miscellanea mediaevalia» 13/1 (1981), Р. 70, и J. Deely, «σημεῖον to sign by the way of signum: on interplay of translation and interpretation in the establishment of semiotics» [«σημεῖον обозначать посредством signum: в порядке взаимодействия перевода и интерпретации для учреждения семиотики»], Semiotiсa 148/1–4 (2004), особенно Р. 193–195.

39 Doct. christ., II, 1, 1.

40 Это дает нам возможность оспорить утверждение D. E. Daniels о том, что «Augustine needed to work and extend the theory of signs beyond what he had done in the De Magistro and the De doctrina сhristiana in order to handle his special sense of creation. The special sense of creation is that it bears the imprint, the vestige, of the Creator, which is the Trinity» [«Для рассмотрения особого смысла творения Августину нужно было разработать и расширить теорию знаков дальше того, что уже было сделано в De Magistro и De doctrina christiana. Особый смысл творения есть то, что несет отпечаток, след Творца, которым является Троица»] («The Argument of the De Trinitate and Augustine’s Theory of Signs», Augustinian Studies 8 [1977], Р. 33–54, об этом Р. 48). И по двум причинам: 1) В De Magistro предлагается изучать знак, но в рамках исследования речи и процесса обучения (первая фраза диалога: «Как ты считаешь, что мы хотим достичь, когда мы говорим?»). В вышесказанном отсутствует размышление о творении как знаке, поэтому эта мысль подробнее рассматривается во второй книге De libero arbitrio (II, 16, 41–43). Книги II и III этого сочинения написаны в 391–395 годах (см.: G. Madec, «De libero arbitrio — Introduction», in: Saint Augustin, Dialogues philosophiques, BA 6, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1999, Р. 157), спустя несколько лет после De magistro, написание которого G. Weigel датирует «приблизительно 390 годом» (Sancti Aurelii Augustini opera, Sect. VI, pars IV, De Magistro, CSEL 77/1 [1961], Р. XXIX). 2) De doctrina christiana (написанная, как известно, в два подхода с интервалом почти в тридцать лет, и процитированная выдержка датируется концом 396 — началом 397 года; см.: I. Bochet, «Introduction», in: Saint Augustin, La Doctrine chrétienne, op. cit., 1997, Р. 9–10) не исключает из знака мысли о творении, поскольку vestigium, служа иллюстрацией его определения, есть именно то понятие, которым Августин характеризует тварное в De libero arbitrio. При тщательном изучении очевидным становится, что определение signum, как особого вида чувственной res, основательно подтверждается оценкой тварного в терминах означения.

41 См.: Sextus Empiricus, Esquisses Pyrrhoniennes, II, 10, 99–102, traduit par Pierre Pellegrin, Paris, Éd. Du Seuil, 1997. См. также: G. Verbeke, «La philosophie du signe chez les Stoïciens», in: Les Stoïciens et leur logique, Paris, Vrin, 1978, Р. 401–424. [Русский текст: Секст Эмпирик.Три книги пирроновых положений, II, 10, 99–102 / Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1976, соответственно, C. 261, 279–280.]

42 Он занимает отдельный статус. Сигнал (воинский) — не эквивалент соссюрианскому типу и стоическому заключению (см.: G. Manetti, «The Concept of the Sign from Ancient to Modern Semiotics», in: G. Manetti [éd.], Knowledge through Signs: Ancient Semiotic Theories and Practices, Turnhout, Brepols, 1996, Р. 25), а признак специального типа: если признак есть «непосредственно воспринимаемый факт, позволяющий нам узнать что-то о другом [факте], который не [воспринимается]», то сигнал «есть признак, продуцирующийся своевольноотправителем, чтобы сделать очевидной цель для получателя». (George Mounin, Introduction à la sémiologie, Paris, Éd. De Minuit, 2003, [1970], Р. 13–14; курсив автора, который здесь опирается на разделения, сделанные Buyssen. Именно так это понимает Августин — что противоречит определению, принадлежащему É. Benvéniste: «Сигнал — это физическое явление, связанное с другим физическим явлением естественным или конвенциональным отношением: молния возвещает о грозе, колокол возвещает об обеде, крик возвещает об опасности» (Problèmes de linguistique générale, t. I, Paris, Gallimard, 2000 [1966], Р. 27; курсив автора). [Русский текст: Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 29.] Сигнал входит в категорию интенциональных знаков, или signa data, согласно классификации Августина. У Вегеция — современника Августина — можно найти интересную типологию воинских знаков. В Epitoma rei militaris (III, 5) упомянутая здесь труба относится к полугласным знакам (semivocalia signa). [Русский текст: Военные правила Вегециевы. СПб.: Типография Сухопутного кадетского корпуса, 1764. С. 96–97.] И, наконец, следует отметить, что сигнал не связан никаким отношением сходства с вещью, к которой он отсылает. См. по этому поводу пояснения M. Malmberg: «Функция сигнала — привлечь чье-то внимание, при этом послание, которое он передает, скорее, зависит от контекста или от конвенции. Сигнал ничего не репрезентирует. Он не выполняет никакой символической функции» («Signe et symbole: problème terminologique et conceptuel», in: S. Chatman, U. Eco, et J.-M. Klinkenberg [éd.], A Semiotic Landscape, The Hague, Mouton, 1979, Р. 318–320, об этом Р. 319).

43 См.: T. Borsche, «Zeichentheorie im Übergang von den Stoikern zu Augustin», Allgemeine Zeitschrift für Philosophie, 1994, Р. 41–52; и M. Baratin, «Les origines stoïciennes de la théorie augustinienne du signe», Revue des Études Latines 59 (1981), Р. 260–268.

44 Cicéron, Partitiones oratoriae, 114, traduit par H. Bornecque, Paris, Les Belles Lettres, 1960; см. также 115 и 120, где indicia facti употреблен как эквивалент vestigia facti.

45 Quintilien, Instr. or., V, 9, traduit par J. Cousin, Paris, Les Belles Lettres, 1976. [Русский текст: Квинтилиан М. Ф. Двенадцать книг риторических наставлений. Ч. I. СПб.: Типография Императорской Российской Академии, 1834. С. 342.]

46 См.: C. Moussy, «Signum et les noms latins de la preuve: l’héritage de divers termes grecs», Ktèma 13, Р. 167–177. G. Pugliese, «La prevue dans le procès romain de l’époque classique», in: La Preuve. Première partie: Antiquité, Société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, Bruxelles, Éd. de la Libraire Encyclopédique, 1964, Р. 277–348 (особенно Р. 344–345, где автор показывает, чем римская риторика signa обязана аристотелевскому делению на τεκμήριον, σημεῖον и εἰκός).

47 См.: Aristote, Premiers analytiques, II, 70 b; Rhétorique, 1357 b. Об этом аспекте аристотелевского учения о σημεῖον см.: C. Moussy, art. cit., Р. 167–168; J.-M. Blond, Logique et méthode chez Aristote: Étude sur la recherche des principes dans la physique aristotélicienne, Paris, Vrin, 1996 (1939), Р. 240–247; G. Manetti, «The Concept of the Sign from Ancient to Modern Semiotics», op. cit., Р. 16–17; T. Todorov, Théories du symbole, Paris, Éd. du Seuil, 1985 (1977), Р. 19. [Русский текст: Тодоров Ц. Теория символа. М.: ДИК, 1999. С. 17.]

48 G. Manetti, op. cit., Р. 11–40; E. Bermon, La Signification et l’enseignement, Paris, Vrin, 2007, Р. 446–458.

49 D. Sedley изучал, исходя из прочтения трактата De Signis Филодема, спор эпикурейцев и стоиков о двух отличных друг от друга концепциях инференции. Но общая основа, тем не менее, остается, и античная инференция, производная от знаков, или σημείωσις, может быть остаточно определена как «the discovery of non-evident truths by means of evident signs» [«раскрытие неочевидных истин через очевидные знаки»] (D. Sedley, «On Signs», in: J. Barnes, J. Brunschwig, M. Burnyeat и M. Schofield [éd.], Science and Speculation, Cambridge-Paris, Cambridge University Press-Maison des Sciences de l’Homme, 1982, Р. 239–272, об этом Р. 240). См. также: J. Allen, Inference from Signs. Ancient Debates about the Nature of Evidence, Oxford, Clarendon Press, 2001. Этот полезный обобщающий труд содержит четыре части, посвященные, соответственно, Аристотелю, Сексту, стоикам и эпикурейцам. Для краткого и вместе с тем точного анализа работы инференции и условий ее эффективности, см.: J. Pelc, «Sign and Inference», in: J. Pelc, Th. Sebeok и др. (éd.), Sign, System and Function, Berlin–New York–Amsterdam, Mouton Publishers, 1984, Р. 319–327.

50 Августин в этом не отходит от классической традиции латинского языка, для которого «signum может быть практически синонимом vestigium, “отпечаток, след ноги”», но в риторике такое встречается реже, чем в поэтическом языке. Достаточно сослаться на Jean-Paul Brachet, который приводит в доказательство примеры из Лукреция, Вергилия и Овидия, «Esquisse d’une histoire du latin signum», Revue de Philologie 68/1–2 (1994), Р. 33–50, об этом Р. 42. А в плоскости повседневной практики Древнего Рима, signum как печать или оттиск печати, это первый смысл, который извлекает Victor Chapot, статья «signum», in: Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines, t. IV/2 (1911), Р. 1325–1336, особенно Р. 1330, где кратко излагается важнейшая роль, которую играли печати и оттиски в общественной жизни, и их «необычайное развитие» в римскую эпоху. Это не является ни повседневным, ни особо возвышенным образом, который так часто использует Августин, а лишь аллюзией на обыденную практику своего времени.

51 Civ. Dei, X, 31.

52 Trin., XI, 2, 3.

53 В той размерности, где эта транспаренция вовлекается в сопричастность своему божественному Образцу, ее можно рассмотреть через некоторые из категорий, свойственных diaphane, исследованных Anca Vasiliu, Du diaphane. Image, milieu, lumière dans la pensée antique et médiévale, Paris, Vrin, 1997, «Согласно модусу вместимости и сопричастности», Р. 197 sq.

54 Прекрасный пример разделения эквивалентности и инференции можно найти у Климента Александрийского через противопоставление σημαίνω и δείκνυμι: «Знаки, имеющие близкое соотношение с областью причин, указывают [τὰ σημεῖα τὰ ἐγγυτάτω ὄντα τῶν αἰτίωνπαρόντα σημαίνει] своей наличностью на нечто, или, лучше сказать, доказывают собой существующее действие [ᾶλλον δὲ δείκνυσι τὴν τοῦ ἀποτελέσαντος ὕπαρξιν], как, например, дым свидетельствует об огне, хороший цвет лица и пульс — о здоровье» (Pegag., III, 11, 55, 1). [Русский текст: Педагог, творение учителя Церкви Климента Александрийского. Ярославль: Типография Губернской Земской управы, 1890. Столбец 296.]

55 Там, где мы говорим об означении и проявлении, это возможно назвать иначе — парадоксы vestigium. Итак, следовало бы дополнить наш анализ выводами, которые делает Georges Didi-Huberman в своем серьезном исследовании о следе как оттиске (La Ressemblance par contact, Paris, Éd. De Minuit, 2008, Р. 71–91). Одновременно являясь точной копией своего уникального образца и материального распространения через умножение (Р. 72–73), оттиск является той соотнесенностью между близостью и расстоянием, которая позволяет прикоснуться к недосягаемому, стремясь к нему приблизиться словно к «грядущему подобию» (Р. 86). Мы увидим, что последнее выражение вполне подходит человеку ad imaginem Dei так, как его воспринимал Августин.

56 Mus., VI, 14, 44: extremam umbram vestigiumque [малейшая тень и след].

57 Целесообразно обратиться к заметкам C. P. Mayer, где рассматриваются различные смыслы vestigium. См.: Die Zeichen in der Geistigen Entwicklung und in der Theologie des jungen Augustinus, I. Teil, Würzburg, Augustinus-Verlag, 1969, Р. 359–360; Die Zeichen in der Geistigen Entwicklung und in der Theologie Augustinus, II. Teil, Würzburg, Augustinus-Verlag, 1974, Р. 464–465. Но при этом следует иметь в виду, что исследование — по проекту самого автора — охватывает период только до 404 года.

58 Cм.: Conf., X, 16, где vestigium, возникающий под действием чувственного впечатления (здесь — от голоса: vox impressa), выступает как условие воспоминания. В дополнение см.: Gen. ad litt., XII, 16, 33. Также читайте: Trin., XI, 2, 3, с комментарием, предложенным Emmanuel Bermon, in: Le cogito dans la pensée de saint Augustin, Paris, Vrin, 2001, Р. 243–245 («В´идение как оттиск телесного в чувственном»).

59 См., например: Trin., XIV, 2, 5; XIV, 8, 11–9, 12; Catech. rud., II, 3; Conf., I, 7, 12; XI, 18, 23.

60 Троица восприятия (XI, 2, 2–5) и воспоминания (XI, 3, 6–4, 7).

61 Trin., XI, 1, 1: nonnulla similitudo [некое подобие].

62 Образ есть «per Verbum impressa» (Enarr. in Ps 32, 2, 2, 16), как отпечаток печати на воске (Enarr. in Ps 70, 2, 6), он отмечен знаком Бога (signata) подобно изображению императора на отчеканенной монете (Enarr. in Ps 4, 8). См.: I. Bochet, «Imago», in: Augustinus Lexikon, 1996–2002, col. 507–519, особенно col. 516. При этом следует заметить, что это выражение встречается у святого Павла: Бог «отметил нас печатью» (II Кор. 1, 22: σφραγισάμενος ἡ ᾶς, которое переведено в Вульгате как signavit nos). О библейском символизме отпечатка, присутствующего в этих двух свидетельствах и которого не мог не заметить Августин, см. статью: «Sceau», in: Vocabulaire de théologie biblique, X. Léon-Dufour (dir.), Paris, Éd. Du Cerf, 1999, Р. 1202–1203, также статью «τύπος», in: Lexique théologique du Nouveau Testament, C. Spicq, Fribourg-Paris, Éd. Universitaires de Fribourg-Éd. Du Cerf, 1991, Р. 1524–1527. Последняя ссылка фактически сообщает нам, что «субстантив τυπός, производный от слова τυπόω (отметить печатью, запечатлеть некую форму), собственно обозначает слепок, способный создавать некую форму или “печатку” из дерева, оставляющий оттиск штемпеля на глине, или матрицу для чеканки монет в нумизматике, гравировки печатей, рельефного изображения» (Р. 1524).

63 «Mentibus tamen nostris impressa est notion beatitatis» [«понятия о счастье все-таки запечатлены в наших умах»] и «sapientiae notionem in mente habemus impressam» [«мы обладаем понятием о мудрости, запечатленным в нашем уме»] (Lib. arb., II, 9, 26); « [est] nobis impressa ipsius notio boni» [[это] запечатлевает в нас понятие блага] (Trin., VIII, 4).

64 Это определение самого образа: «То, что делает ее [разумную душу, mens] образом [imago], вместимостью [capax] Бога, дает ей сопричастность [particeps] Богу» (Trin., XIV, 8, 11, trad. fr. P. Agaësse, La Trinité, BA 16, Paris, Institut d’Études Augustiniennes, 1997, Р. 375). Cм. также: XIV, 12, 15, где вновь отождествляются capacitas и воздействие participatio. [Русский текст: Августин Аврелий. О Троице. Краснодар: Глагол, 2004. С. 324, перевод изменен.] Ведь ум именно потому есть образ Его, что он способен на [постижение] Бога и на то, чтобы быть Его причастником.

65 Следовало бы, для полной ясности, учесть следы, которые предлагают некое рассмотрение себя, противостоящего стиранию и устранению различий: «Исповедь» также описывает некое Я, раздираемое между vestigia errantia [блуждающие следы] (I, 17, 27) и vestigia unitatis [следы единства] (I, 20, 31). См.: Gaëlle Jeanmart, Herméneutique et subjectivité dans les Confessions d’Augustin, Turnhout, Brepols, 2006, Р. 33–38.

66 См., например: Jean-Marie Le Blond, Les Conversions de saint Augustin, Paris, Aubier, 1950, Р. 289–295. Помимо представления творения в терминах знака и следа, в этом труде справедливо подчеркивается «безликая роль принципа причинности в диалектическом восхождении, которое ведет тварей к Богу» (Р. 290), отчего — согласно нашему истолкованию — vestigium избавлен от логики инференции, проявляясь посредством транспаренции. И действительно, автор дополняет: «мы не выводим из призыва существования того, кто призывает, но мы улавливаем это существование из самого призыва» (ibid.).

67 См.: Тимей, 50 c: «Вещи, входящие в нее [χώρα] и выходящие из нее [τῶν ὄντων ἀεὶ μιμήματα] — это подражание вечносущему, оттиски по его образцам [τυπωθέντα ἀπ᾽ αὐτῶν]». А также 52 a–b, где сказано, что еще до всякого устройства, упорядочения или «космизации» («cosmisation»), — мы осмелились употребить этот неологизм, чтобы перевести слово κοσμεῖσθαι, — элементы (огонь, вода, земля и воздух) «обладали следами» (ἴχνη ὲν ἔχοντα) их свойств. Platon, Timée, traduit par Luc Brisson, Paris, GF, 1996, соответственно Р. 149 и 154.

68 И не только природу, но и само бытие: «бытие есть след Единого» [τὸ έἶναι ἴχνος τοῦ ἑνός], и необходимо «проследить следы» Единого [εἰς ἴχνος αὐτοῦ ἰέναι] (Traité 32 [Enn., V, 5], соответственно, 5, 14 и 6, 16, traduit par R. Dufour, in: Plotin, Traités 30–37, Paris, GF, 2006, Р. 149–150). См. многочисленные ссылки на плотиновские трактаты у G. Leroux, «Les traces et les signes, aspects de la sémiotique de Plotin», in: «Chercheurs de sagesse». Hommage à J. Pépin, Paris, Études augustiniennes, 1992, Р. 245–261. На этих страницах автор, в частности, развивает идею — которая станет основополагающей для Августина и дойдет до замены схемы творения схемой эманации, — согласно которой «след — не только неизменный собирательный признак, получаемый через преображение или сходство […]. Скорее он выражает живой знак некого подлинного усилия, благодаря которому через различенность устанавливается связь с истоком» (Р. 251). О следе в плотиновском понимании можно обратиться к работе Jean-Francois Pradeau, L’Imitation du principe. Plotin et la participation, Paris, Vrin, 2003, Р. 106 и Р. 110–113; и Jérôme Laurent, Les Fondements de la nature selon Plotin. Procession et participation, Paris, Vrin, 1992, Р. 147 sq.

69 См., например, о forma и species: De div. quaest. 83, qu. 46 «De ideis»; и о numerus: Ord., II, 41 sq; Lib. arb., II, 11, 31, где идет речь о числах, как отпечатанных в вещах («impressos numeros»). Наконец, Lib. arb., II, 16, 42, где отождествляются форма и число: видимые вещи «имеют формы, ибо имеют числа [formas habent, quia numerus habent]».

70 Августин достаточно широко разворачивает эту мысль на протяжении всего сочинения, делая это с подчеркнутой оригинальностью. Платоническая забота о Форме, вдобавок к неоплатоническому мотиву Единого, сопрягается у него как минимум с двумя библейскими сюжетами: Прем. 11, 21 («Ты все расположил мерою, числом и весом») и Ин. 1, 3 («Все через Него [Слово] н´ачало быть»). Все сводится, следовательно, к определению «метафизической структуры сотворенного бытия [которая] есть не статичная, а достаточно относительная структура: каждый из элементов [мера, число и вес] […] отсылает тварь к его истоку и запечатлевает в нем печать этого истока» (P. Agaësse и A. Solignac, «Mesure, nombre et poids», «Note complémentaire» 18, in: Saint Augustin, La Genèse au sens littéral, t. 1, BA 48, Paris, Institute d’Étides Augustiniennes, 2000, Р. 635–639, об этом Р. 636). Рамки данной работы не позволяют детально остановиться на проблемных положениях и проанализировать все формулировки. Мы только сошлемся на многочисленные исследования, к которым сами непосредственно обращались: W. J. Roche, «Measure, Number and Weight in St. Augustine», New Scholasticism 15 (1941), Р. 350–376; Ch. Couturier, «Structure métaphysique de l’être créé d’après saint Augustin», in: Histoire de la philosophie et métaphysique. Aristote, saint Augustin, saint Thomas, Hegel, Paris, Desclée de Brouwer, 1955, Р. 57–84; W. Beierwaltes, «Augustins Interpretation von Sapientia 11, 21», Revue des Études Augustiniennes 15 (1969), Р. 51–61; C. Harrison, «Measure, Number and Weight in St. Augustine’s Aesthetics», Augustinianum28/3 (1988), Р. 591–602; M.-A. Vannier, «Creatio», «Coversio», «Formatio» chez saint Augustin, Fribourg Suisse, Éd. Universitaires, 1997 (1991), Р. 124–129; C. Schäfer, «Augustine on Mode, Form, and Natural Order», Augustinian Studies 31/1 (2000), Р. 59–77.

71 См.: Gen. lib. imp., 10, 32; Mor. manich., II, 6, 8 («Nihil est autem esse quam unum esse» [«Невозможно другое бытие, кроме как единое бытие»]).

72 Ver. relig., 32, 60.

73 Ver. relig., 32, 60 («unitatem appetere») и Mus., VI, 17, 56 («appetat unitatem»). В этих двух текстах речь идет о склонности, присущей самим телам по их природе, независимо от их одушевленности или неодушевленности.

74 См.: Ver. relig., 43, 81.

75 I. Bochet, «Note complémentaires», in: saint Augustin, La Doctrine chrétienne, op. cit., Р. 429–590, об этом Р. 475.

76 Lib. arb., II, 16, 41, traduit par G. Madec, Le Libre arbitre, in: saint Augustin, Dialogues philosophiques, op. cit., Р. 353.

77 Tимей, 50 c. Luc Brisson утверждает в этой связи, что греческий текст содержит слово «ἐκμαγεῖον», «термин, который у Платона отнесен именно к работе воском» (Timée, op. cit., примечание 352, Р. 249).

78 «Означенность сотворенного» оказывается одновременно проясненной и усиленной, как это отмечает C. P. Mayer: «Die Zeichenhaftigkeit des Geschaffenen zu seinem Ursprung wird klarer, denn die Geschöpfe sind nicht mehr, wie bei Plotin, die in Raum und Zeit projizierten Nachbilder des außer dem ἔν existierenden νοũς, sondern direct vestigia Dei» / [«Прочность связи знаков творения с его истоком становится яснее, ибо создания уже являются непосредственно vestigia Dei, а не спроецированными в пространстве и времени подобиями ἔν, существующего вне νοũς, как у Плотина»] (Die Zeichen in der Geistigen Entwicklung und in der Theologie des jungen Augustinus, op. cit., Р. 255).

79 H. U. von Balthasar, La Gloire et la Croix. Aspects esthétiques de la Révélation, II, Styles, 1. D’Irénée à Dante, traduit par R. Givord и H. Bourboulon, Paris, Aubier, 1968, Р. 85.

80 Ver. relig., 22, 42.

81 Mag., 33: «Слово действительно не показывает вещь, которую обозначает / Non enim mihi rem, quam significat, ostendit verbum»; и 36: «Слова [verba] … не показывают [non exhibent] вещей [res]. […]» (teхte latin et traduction par E. Bermon, «Le Maître» in: E. Bermon, La Signification et l’enseignement, op. cit., Р. 63–133).

82 До такой степени, что можно логически отрицать у видимой красоты сам статус знака: «В красивом теле мы не видим ни знака, ни подобия идеальной красоты, а лишь саму красоту, поскольку она придает ему форму и тем самым притягивает нас к ней» (Jean-Louis Chrétien, L’Effort du beau, «L’épreuve humaine du beau selon Platon», Paris, Éd. du Cerf (coll. «La nuit surveillée»)), 1987, Р. 61. Безусловно, это все же не точка зрения Августина, у которого вся видимая красота свидетельствует о присутствии (транспарентность способна преподнести больше, чем эквивалентность), но всегда частичном (она не присутствие «лицом к лицу») и, следовательно, как мы уже сказали, приглашающем к своей собственной полноте.

83 Как об этом пишет M. Massin в кратком исследовании о трактате De Musica («L’esthétique augustinienne», Laval théologigue et philosophique 61/1 [2005], 2005, Р. 63–75), для Августина «удовольствие всегда имеет смысл, который ведет дальше его самого» (Р. 74). См. также: Jean-Luc Marion, Au lieu de soi. L’approche de saint Augustin, Paris, PUF (coll. «Épiméthée»), 2008, весь § 22 (La vérité aimée: pulchritudo), и особенно Р. 202: «Красота открывает путь и сама становится путем [via], который проходит сквозь все тварное, предлагая видеть сотворенное очами, каким его видят очи самого Творца — прекрасным […]».

84 M. A. Smalbrugge, «La beauté subjectivisée», Augustiniana 56/3–4 (2006), Р. 433–447, развивает идею о том, что «референциальная функция» из красоты делает «меч обоюдоострый» (Р. 446–447). Но, строго говоря, это касается только человека, поскольку он грешен. Адам до грехопадения был приведен к Богу красотой, не будучи ею развращен. См.: A. Solignac, «La condition de l’homme pécheur d’après saint Augustin», Nouvelle Revue Théologique 78 (1956), Р. 359–387.

85 Trin., VI, 10, 12: «ars divina».

86 См. текст: Conf., X, 34, 53, где проводится анализ чувственных искушений.

87 Mus., VI, 14, 44, traduit par J.-L. Dumas, «La musique», in: saint Augustin, Les Confessions — Dialogues philosophiques, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Plèiade, 1998, Р. 719.

88 Lib. arb., II, 16, 43, traduction par G. Madec, BA 6, Р. 357, перевод немного изменен.

89 См. также использование vestigia, предписанное в Ver. relig., 78–79.

90 Таким образом, следует отметить один важный момент о том, что vestigium, хотя и релевантен категории signum, не лишен воздействия, которого нет у лингвистического знака в De magistro: «Когда знак обращен ко мне, и, если я не обнаруживаю, пребывая в неведении, какой вещи он знак, то он не может ничему меня научить» (33). На тему обучения посредством signa см.: E. Bermon, La Signification et l’enseignement, op. cit., Р. 362–374.

91 Lib. arb., II, 16, 41.

92 Lib. arb., II, 14, 38.

93 Ver. relig., 39, 72.

94 Mus., VI, 7, 17 sq: numeri iudiciales [«оценочный ритм»].

95 Lib. arb., II, 16, 41, traduction par G. Madec, BA 6, Р. 353–355, перевод частично изменен. Чувственное познание также полностью входит в юрисдикцию эстетики. С точки зрения Августина, внешний мир на самом деле не может нас научить чему-то, «вместо того, чтобы задержаться в нем, удивленно всмотреться в него самого, рискуя отдалиться от Бога, мы должны обратить пристальное внимание на след его красоты, возвращающий нас к ее создателю» (F.-J. Thonnard, «La “cognition per sensus corporis” chez saint Augustin», Augustinus III [1958], 10–11, Р. 193–203, об этом Р. 202).

96 Трактат De Trinitate, рассматривая вопрос об истоке и присутствии в душе этих незыблемых правил (immutabiles regulae), обращается одновременно к образцу оттиска и образцу образа. Закон праведности, эманируемый Истиной и перенесенный в сердце человека, «передается оттиском [imprimendo transfertur], подобно тому, как образ кольца передается воску и [при этом] не оставляет кольцо [sicut imago ex annulo et in ceram transit]» (XIV, 15, 21). [Русский текст: Августин Аврелий. О Троице. Краснодар: Глагол, 2004. С. 336, перевод немного изменен.]

97 Таким образом, даны не два учения, а одно единственное. Обратимся вновь к статье D. E. Daniels, примеру, как нам кажется, показывающему распространенную ошибку прочтения, которая ведет к общему заблуждению. Эти строки непосредственно следуют за приведенными supra, примечание 11: «The content of two doctrines involved in this special sense of creation [i. e. as a vestige] had to be accounted for: (1) the visible things of creation make known the invisible, and (2) man is made in the image of his Creator. For the first Augustine developed the significative concept of vestigia — vestiges of the Creator-Trinity. For the second he found that man himself was a sign, as imago Dei — the image of God» (art. cit., Р. 48–49) [«Следует пояснить содержание двух учений, связанных с особым смыслом творения [т. е. как след]: (1) видимые вещи творения позволяют познать невидимое, и (2) человек сделан по образу Творца. В первом случае Августин развивает знаковую концепцию vestigia — следов Творящей Троицы. Во втором обнаруживает, что сам человек есть знак как imago Dei — образ Божий»]. Это также — в меньшей степени и при всем уважении — составляет одно из заблуждений истолкования этого сюжета у Этьена Жильсона, радикально отделяющего «следы Бога» от «образа Бога» (Cм.: Étienne Gilson, Intoduction à l’étude de saint Augustin, Paris, Vrin, 1987 [1929], Р. 275–298. Цель мысли становится очевидной на Р. 285: «… по следам искать в нас образы творца»). Такое изложение, выигрывая в ясности, теряет в проницательности.

98 «Разумеется, что ничего [из того], что в созданиях каким-либо образом подобно Богу [simile Deo], нельзя назвать образом [imago] Божиим, а только то, выше чего лишь Он один» (Trin., XI, 5, 8). [Русский текст: Августин Аврелий. О Троице. Краснодар: Глагол, 2004. С. 249.]

99 См.: Conf., XIII, 20, 28; Gen. c. manich., II, 4, 5–5, 6; Ver. relig., 50, 98. Разумеется, это в чистом виде августинианская мысль о Воплощении.

100 Человек по образу Бога, прежде всего, своим разумом («homo factus est ad imaginem Dei […] secundum rationalem mentem», Trin, XII, 7, 12). Именно разум выявляет рациональное в этих следах («Die ratio soll aufgespürt werden» [«Ratio должно выслеживать»], C. P. Mayer,op. cit., Р. 204), что дано только ему. В De ordine об этом сказано очень точно: он незаменим в ходе аналитики «quaedam vestigia rationis in sensibus» (II, 33), а это происходит только в том случае, когда «в вещах, воспринимаемых чувствами, он [разум] скорее обнаруживает тени и следы исчисляемых вещей [umbras earum potius atque vestigia recolebat]» […] (II, 43).

101 A. Solignac удачно отметил необходимость этого перехода, когда писал об Августине: «Хотя душа уже образ, она не воспринимает себя как таковой: она живет в образе, не зная, что она и чей она образ; душа еще не является таковой: для этого нужно, чтобы она осуществляла взаимодействие с Богом» (Art. «Image et resemblance dans la tradition patristique latine», Dictionnaire de Spiritualité, vol. VII/2 (1969), col. 1406–1425, об этом col. 1420–1421; курсив автора). Vestigium — это благоприятный случай, даруемый чувственному для приобретения должной выправки для такого взаимодействия.

102 Civ. Dei, XI, 28, перевод G. Combèc, просмотрено и исправлено G. Madec, La Cit, La Cité de Dieu, 3 vol., Nouvelle Bibliothèque 4/1 (Tome II/1), Paris, Institute d’Études Augustiniennes, 1994, Р. 56. [Русский текст: Блаженный Августин. О граде Божием / Творения. Т. 3. СПб.: Алетейя, Киев: УЦИММ-Пресс. С. 502–503.]

103 Запечатленный образ сохраняет свою чистоту, только проходя путь, ведущий его к истокам: «Ибо истинная слава человека — образ и подобие Божие, каковые могут быть сохранены только посредством связи с Тем, Кем они были запечатлены [quae non custoditur nisi adipsum a quo imprimitur] « (Trin., XII, 11, 16). [Русский текст: Op. cit. С. 270]. И бытие по образу, это так же движение в образе (in imagine ambulat homo, Trin., XIV, 11, 16, опираясь на содержание Пс. 38, 7). Дополним высказанную здесь мысль Августина об образе недавними работами Isabelle Bochet, «Le statut de l’image dans la pensée augustinienne», Archives de philosophie 72/2 (2009), Р. 249–269 и Olivier Boulnois, «Augustin et les théories de l’image au Moyen Âge», Rev. Sc. ph. th. 91/1 (2007), Р. 75–91; «L’image intelligible. Augustin et l’origine des doctrine des doctrines médiévales de l’image», Archives de philosophie 72/2 (2009), Р. 271–292; Au-delà de l’image, Paris, Éd. du Seuil, 2008, особенно Р. 47–53.

104 См.: intentio [созерцание] и interrogatio [вопрошание] в Conf., X, 6, 9.

105 Conf., IV, 4, 9: «factus eram ipse mihi magna quaestio» [«я сам для себя стал великим вопрошанием»].

106 Conf., VII, 10, 16 «vidi […] supra mentem meam lucem inconmutabilem» [«увидел […] над разумом моим, Свет немеркнущий»].

107 Это будет раскрыто в книгах De Trinitate, начиная с VIII по XV.

108 Trin., IV, 12, 15: «humana conditio».

109 Trin., XII, 5, 5. [Русский текст: Op. cit. С. 262.]

110 См.: Jean-Louis Chrétien, Saint-Augustin et les actes de parole, Paris, PUF (coll. «Épiméthée»), 2002, Р. 14: «Диалог человека и Бога, которого он ищет, не происходит вне мира».

111 См.: Enarr. in Ps 44, 4: «Итак, если все есть деяние Слова, и если Слово идет от Бога, смотри, как создано строение, воздвигнутое Словом, и как это строение вызывает у тебя восторг и восхищение от самого замысла. Каким должно быть Слово, сотворившее небо и землю, и всю красоту небес, и плодородие земли, и ширь морскую, и высь воздушную, и сияние звезд, и свет солнца и луны? Вот видимое, пройди его! [Videntur haec: transcende et haec]»; тот же призыв по отношению к чувственному в Enarr. in Ps 34, I, 12, «Пройди эти вещи! [Transcende et haec]».

112 См.: Conf., V, 1, 1: «Да воспрянет же в Тебе душа наша от усталости: опираясь на творения Твои, пусть дойдет к Тебе [transiens ad te], дивно их сотворившему, ибо у Тебя обновление и подлинная сила» [Перевод М. Е. Сергеенко].

113 Поэтому в Trin., XII, 13, 21 находятся в сопряженных отношениях uti и transire: «…а потому, что бы мы ни делали, рассудительно используем блага преходящие [in usu temporalium rationabiliter], непрестанно размышляя об ожидании благ вечных, проходя те [per ista transeuntes], укрепляясь в помыслах об этих». Что, естественно, отсылает прямо к известному августинианскому разделению между использовать (uti) и наслаждаться (frui). Относительно определения и деления этих двух понятий см. особенно: Civ. Dei, XI, 25; Trin., X, 11, 17; и Doct. chr., I, 3, 3–4, 4. Последний текст следует сразу после разделения между res и signum (I, 2, 2), что само по себе указывает на тесную связь, объединяющуюся у Августина проблематикой знака, одним из видов которого в таком использовании является чувственныйvestigium. Там развернуто излагается идея о том, что мир нужно только использовать, и сквозь него видеть вечное (как сказано в Рим. I, 20): «utendum est hoc mundo, non fruendum, ut invisibilia Dei, per ea quae facta sunt, intellecta conspiciantur, ut de corporalibus temporalibusque rebus aeterna et spiritalia capiamus» [«ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений видимы, так что они безответны»].

114 N. Bouvier, L’Usage du monde, Paris, Payot, 2001. — Прим. перев.

115 Émile Benvéniste, «Signum», in: «Notes de vocabulaire latin», Revue de Philologie 22 (1948), Р. 123.